ご注意

- サラリーマン×サラリーマン

- 現代日本/回想/過去の恋/オヤジ?

- 若干オヤジ受っぽいのでご注意下さい。メインはオヤジではありません。

- 原稿用紙およそ8枚

- 苦手な方は、お戻りください。⇒TEXTTOP

「…大池さん」

自分を呼ぶその声が、いつもより優しい響きを伴っていることが、何だかおかしかった。

声のする方へ視線を向けて、また自分の前のグラスへと戻す。

グラスに満たされた、茶色の液体。

あいつと最後に飲んだのはいつだっただろうかと、ぼんやりと考えた。

****

あれは私が北海道への異動の辞令を受け取った次の日だった。

九州支社への異動辞令を受け取ったあいつは、その足で私のアパートまでやってきた。

道すがら買ってきた、アルコール飲料の大量に入った紙袋を抱えて。

しばらく会えなくなるな、別に送別会って訳じゃあないが、酒でも飲もうぜ。

そう言ってあいつは、屈託なく笑った。

「つまみくらいは出せよ」

「馬鹿を言うな。明日には北に飛ぶんだ。冷蔵庫の中には何も入っていない」

「何だよ。何か用意しとけよな」

「急に来たお前が悪い」

そんな会話を交わして、結局二人でつまみなしで飲んだ。

グラスも片付けてしまっていたので、風情がないなどと愚痴りながらも紙コップで飲んだ。まあ、野郎同士の酒盛りなんて、そんなものだろう。

私が、酒の味に文句をつけて、あいつが、嫌なら飲むなと憮然とした。

辞令を渡した部長の顔が何処かしら寂しそうだったという話を聞き、自分の場合はいかにも厄介払いが出来ると嬉しそうだったと話し、それから、実力もないくせに威張りたがるとか、過去の実績に縋ってばかりで不毛だとか、二人で上司の愚痴をひとしきり言いあって、酒を煽った。

私が「俺が社長になったら、そんな体制は一新してやるさ」と嘯くと、「そりゃあいい、期待してるぜ」とあいつは笑い、続けて「なら独立したときは、お前の手伝いをしてやるよ」と、そう約束した。

それから更に酒を煽って、酔いが回ってきた頃、あいつが学生の話を持ち出した。

その頃の友人の名を挙げてみて、あいつは今どうしているだとか、あいつはもう婚約したらしいとか、あいつの妹は物凄い美人だったとか、そんな他愛もない話をした。

部屋の空気が変わったのは、よく昼食を一緒にとった友人の話になったときだ。

「えーと、高橋のやつは、今は何をしてんだろうな?」

「3年の時に同じクラスだった高橋のことか?」

「そうそう、その高橋だよ。お前、何か知ってるのか?」

「彼は…もういない」

あいつは驚いた顔をした。

「いない? …死んだのか?」

「ああ。自殺、だそうだ」

「…そうか」

何ともいえない空気が部屋の中に漂った。

高橋は、絵が得意な穏やかな性格の男で、いつもはにかんだ様に笑っていた。大学でミスコン優勝経験のあるという彼の姉が作った弁当のおかずを、俺達が時々横からかっさらっていっても笑いながら許すような、そんな男だった。

高橋の死は、否応なしに時間の経過を連想させた。

毎日が充実していた高校時代から、遠くまでやってきたのだと実感する。

あいつは寂しそうに目を伏せていたが、ふと、何かを思いついたように視線を上げた。

目が、合う。

「お前が北海道に行っちまうと、寂しくなるな」

何と応えたものか、私は返答に窮した。

「別に、一生会えなくなるわけじゃないだろう。そりゃあ、しばらくは無理だと思うが」

「あーあ、お前は冷たい奴だよなぁ。俺がこんなに寂しがってるってのに」

「やめんか、気持ち悪い」

酔っ払って抱きついてくる仁品を蹴りつけて、私は立ち上がった。

この分では、明日の活動に支障が出かねない。

そろそろ酔いを醒まさなくては。

水を取りに行って戻ってくると、あいつは壁に凭れ掛かって、両手の中の紙コップを見つめていた。

声をかけると、あいつは視線を俺にやって、紙コップを掲げて見せた。ため息をついて、あいつに水差しを手渡す。

「ほら、明日も早いんだろう。もう…」

言葉は、珍しく遮られた。

「なあ、大池。お前、こんな詩を知ってるか?」

そう言って、あいつは詩を吟じた。

「ああ、確か漢詩だろ。作者は誰だったかな…?」

私が首を捻ると、あいつは笑って、「そういうことだからさ」と言った。

「何がそういうこと、だ」

「ん〜、だから酒を遠慮しなくていいってことだよ」

「遠慮などしてない」

「なら、飲めよ」

「何度言ったら判る。私は明日の飛行機で北海道に行くんだ」

もう控えなければ。言外にそう滲ませて言うが、あいつはお構いなしに私の紙コップに酒を注ぎだした。……もともとこちらの話を聞かない男ではあったが。

私は歎息して、紙コップを受け取ろうと手を伸ばした。

その手を引かれて、バランスを崩す。あいつに凭れ掛かるように倒れこんで、慌てて起き上がった。

「何をするんだ! 酒がかかったじゃないか」

「悪い」

悪いとは少しも思っていないような声で、あいつは謝ったが、手は握りこんだままだ。

「おい、手を離せ」

「離したら、お前逃げるだろう?」

何を言っているんだ、こいつは。仁品の真意が知れなくて、私は眉を寄せた。

あいつは空いている方の手で私の胸倉を掴み、自分の方へと引き寄せた。抵抗する間もなく、唇に、あいつの湿った唇が押し付けられる。

それはすぐに離れていったが、私は愕然として仁品を睨みつけた。

「何のつもりだ!」

「……」

「からかうのはよせ」

「……」

「仁品!」

あいつは黙り込んだまま、私を抱きしめた。苦しかった。肩口に食い込んだ指が痛くて、あいつを引き剥がそうとした。

「寂しくなる。お前があっちに行っちまうと……大池」

あいつはそう囁いて、私を抱きしめる腕にますます力を込めた。振り払えないことはなかったが、私はどうしてよいか判らずに、ただ、されるがままになっていた。

あいつはしばらくそうしていたが、やがてそっと体を離した。

顔を両手で包まれて、上向かされる。

あいつは今にも泣き出しそうな顔をしていた。普段、笑っている印象の強い男だけに、信じられなかった。

「なあ、大池…頼むよ」

何故そんな顔をするんだ、とか、何が「頼むよ」だ、とか色々思ったけれど、降りてくる唇に、私は抵抗しなかった。

翌日は散々だった。

二日酔いで頭はガンガンするし、体の節々が痛いし、あやうく飛行機に遅れるところだった。

何とか飛び乗った電車に揺られながら、私はその日の朝のことを思い出していた。

必要ないだろうが念の為に、とかけた目覚ましに起こされて、私は慌てて起き上がったが、その次の瞬間、腰の痛みに再びシーツの上に突っ伏した。

あいつは私の隣で眠っており、その幸せそうな寝顔を見ていると、何故私だけがこんなに辛い思いをしなくてはならないのかという怒りがこみ上げてきて、ベッドから落としてやった。近くに煙草があれば、その無防備な背中辺りに火傷を作ってやったかもしれない。

苦情を言うあいつに部屋の片づけを押し付けて、私は腰の痛みと戦いながら身支度を整えた。

その間に、あいつは部屋を片付け、夕べ買っておいたインスタントの珈琲を入れて、手渡してくれた。

2人でさして美味くない珈琲を飲みながら、私は幸せを感じていた。

そのように側にいることが、無性に幸せだった。

****

「大池さん、そろそろ止めたほうが良いですよ」

有能な部下がそう声をかけるのに、私は微笑んで見せた。

「わかっているよ」

明日にはここから会社のある岩手に戻らなくてはならない。

それは判っている。

だが、せめて、今日くらいは…あいつの葬式のあった今日くらいは、飲んでもいいじゃないか。

高田は少しため息を吐き出し、そっとグラスを持つ私の手を取った。

「本当に、もうよした方が」

抑えた声が、彼が本当に私の体を気遣っていることを伝えてきて、私は高田にすり寄った。

それから、茶色い液体の満たされたグラスに視線を落とす。

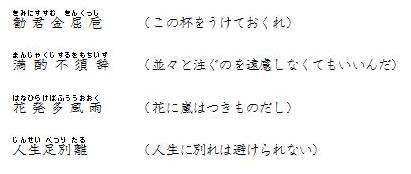

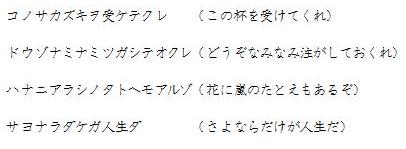

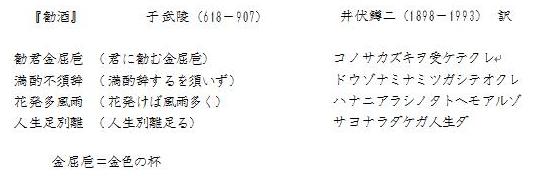

「高田は、『勧酒』という詩を知っているか?」

「『勧酒』ですか。確か…中国の詩ですよね。別れを詠んだものだったと記憶していますが」

彼はそう言って、詩を諳んずる。

「〈…花発けば風雨多く、人生別離足る〉。最後の、人生に別れは避けられないというのが悲しいですね」

私は頷いて見せた。

「誰だったかは忘れたが、その部分を〈さよならだけが人生だ〉と訳した男がいたよ。なかなか良いと思わないか?」

高田は複雑な表情で私を見、そして「そうですね」と呟いた。

END

> [2007/09/22] > [2016/06/05 加筆修正]

昔書いた小話を書きなおしたものですが、雰囲気が気に入っています。古の名作に助けられたようなものですが。

作中に出てくる詩はあまりにも有名なのでどちらも説明は不要かもしれませんが、以下の詩を使わせて頂きました。

うん、やっぱりいつまでも残るだけあって、素晴らしい言葉の響きですよね。特に訳!さすが、名訳です。

感想や誤字・脱字報告をいただけると嬉しいです!